Lohnt sich Photovoltaik? – Die Wirtschaftlichkeit privater PV-Anlagen

Ob sich der Kauf einer Photovoltaikanlage lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. In erster Linie zählt die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage, die durch die Standortbedingungen, Investitionskosten, Strompreise, Anlagengröße etc. beeinflusst werden. Wir erklären, wie Sie die Wirtschaftlichkeit einer privaten PV-Anlage bewerten können.

Faktoren, die bestimmen, ob sich eine PV-Anlage lohnt

Springen Sie direkt zum Abschnitt, der Sie interessiert, indem Sie auf den jeweiligen Link klicken:

Standort

Der Standort und die Ausrichtung Ihrer PV-Anlage sind für die Wirtschaftlichkeit entscheidend. Sonnige Regionen sind in der Regel besser für Photovoltaikanlagen geeignet. Die Menge an Sonneneinstrahlung beeinflusst die Rentabilität der Anlage. In Deutschland liegt die Globaleinstrahlung im Schnitt bei ca. 950 bis 1300 kWh pro m² im Jahr. Dabei ist die Einstrahlung in Norddeutschland niedriger als in Süddeutschland (Norden: ca. 950 kWh/m², Mitte: ca. 1120 kWh/m², Süden: 1300 kWh/m²). Auch die Ausrichtung nach Himmelsrichtung und die Neigung der PV-Module sind von großer Bedeutung. Grundsätzlich wird eine Ausrichtung gen Süden und eine Neigung von 35° – 45° in Deutschland empfohlen.

Unter den genannten Bedingungen können in ganz Deutschland attraktive Renditen erbracht werden. Aber auch nicht perfekt ausgerichtete PV-Module können noch rentabel sein.

Wenn Sie die Sonneneinstrahlung für Ihr Dach ermitteln möchten, können Sie die kostenlosen Solarkataster Ihrer Region oder Stadt nutzen. In einem nächsten Schritt ist die Beratung durch geschultes Fachpersonal empfehlenswert.

Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren!

Kosten

Die Kosten für den Kauf und die Installation der PV-Anlage sowie eventuelle Wartungs- und Betriebskosten sind wichtige Faktoren bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit.

Die Anschaffungskosten machen immer noch den größten Kostenanteil der Gesamtkosten einer PV-Anlage aus und fallen daher besonders ins Gewicht. Allerdings sind die Kosten, insbesondere für PV-Module, über die Jahre stark gesunken und werden vermutlich weiter fallen. Gleiches gilt für die Kosten für Stromspeicher. (Quelle)

Zudem gibt es Förderprogramme und Steuervergünstigungen in Deutschland, die die Kosten weiter senken können. Seit dem 1. Januar 2023 gilt der Nullsteuersatz für Photovoltaikanlagen mit und ohne Speicher. Das heißt, es fällt keine Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer beim Kauf der Anlage bis 30 kW und bei Mehrfamilienhäusern bis 100 kW an. Zudem muss für kleine Anlagen keine Einkommensteuer mehr gezahlt werden. Wenn Sie die Anlage ans Netz anschließen lassen, können sie überschüssigen Strom verkaufen und von der Einspeisevergütung profitieren.

Einspeisevergütung

- Inselanlage (nur Eigenverbrauch) → keine Vergütung

- Teileinspeisung (teilweiser Eigenverbrauch) → PV-Anlagen bis 10 kWp: bis zu 8,2 ct/kWh für 20 Jahre

- Volleinspeisung (ohne Eigenverbrauch) → PV-Anlagen bis 10 kWp: bis zu 13,00 ct/kWh für 20 Jahre

Strompreise

Die Höhe der Stromkosten ist ein wichtiger Faktor für die Wirtschaftlichkeit einer Anlage. Je höher die Strompreise sind, desto schneller rentiert sich Ihre Investition in eine PV-Anlage finanziell (=Amortisation).

Schaut man sich die Stromentwicklungen der letzten Jahre an, dann sieht man einen steigenden Trend. Vor allem in 2022 bis 2023 ist der durchschnittliche Strompreis für private Haushalte inklusive Stromerzeugung, Netzentgelte, Steuern und Abgaben von 34,50 ct/kWh auf 42,29 ct/kWh gestiegen. Das ist ein Preisanstieg von 22,58 % und berücksichtigt bereits die Preisbremsen für Strom aus dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung.

Um zu erfahren, wie viel der Strom aus der eigenen PV-Anlage kostet, muss man die sogenannten Stromgestehungskosten (engl. Levelized Costs of Electricity – LCOE) berechnen. Man verwendet diesen Wert ebenfalls, um unterschiedliche Arten der Stromerzeugung zu vergleichen. Die Stromgestehungskosten bezeichnen das Verhältnis aus Gesamtkosten (€) und elektrischer Energieproduktion (kWh), beides bezogen auf seine wirtschaftliche Nutzungsdauer.

Die Gesamtkosten zur Berechnung der Stromgestehungskosten bei einer PV-Anlage setzen sich aus den Anschaffungskosten für Bau und Installation, Finanzierungsbedingungen, Betriebskosten (Versicherung, Wartung und Reparatur) und Rückbaukosten zusammen. Die Berechnung ist demnach sehr komplex.

Generell gilt:

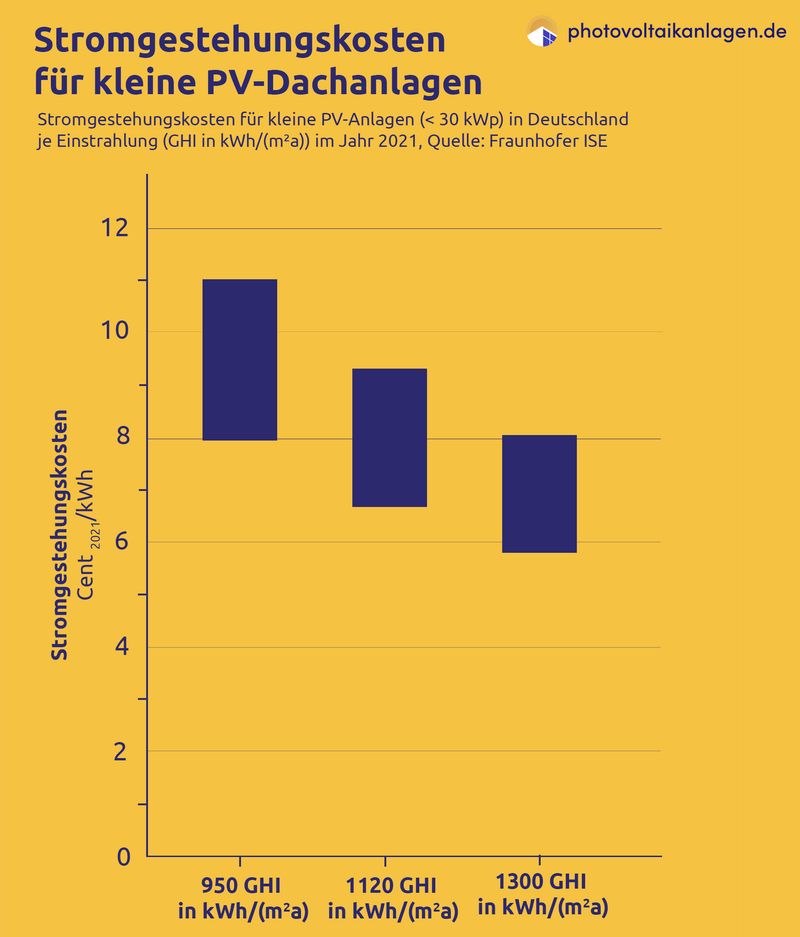

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat im Juni 2021 die Stromgestehungskosten u.a. für kleine PV-Dachanlagen (<30 kWp) mit und ohne Stromspeicher berechnet.

Dabei haben sich folgende Beträge ergeben. “In Süddeutschland betragen die Stromgestehungskosten für PV-Kleinanlagen (< 30 kWp) an Standorten mit horizontaler Globalstrahlung von 1300 kWh/(m²a) zwischen 5,81 und 8,04 Cent/kWh und bei einer Einstrahlung von 950 kWh/(m²a) in Norddeutschland zwischen 7,96 und 11,01 Cent/kWh.”

Welchen genauen Strompreis man zahlt, hängt von der Höhe der Investitionskosten ab. Bei den Berechnungen der Anschaffungskosten ging man von einem Betrag zwischen 1200 und 1600 €/kWp aus.

Kleine PV-Anlagen (< 30 kWp) inklusive Batteriespeicher (500 €/kWp - 1200 €/kWp für Kleinanlage <30kWp, Leistung zu Batteriekapazität 1:1, mit einer Lebensdauer von 15 Jahren) kommen auf ca. 8,30 ct/kWh bis 19,70 ct/kWh.

Eigenverbrauch

Allgemein gilt für kleine Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Dach: Je mehr Strom Sie selbst verbrauchen, desto mehr lohnt sich die PV-Anlage. Bei einer gängigen PV-Anlage für einen Haushalt ohne Speicher werden ungefähr 20 - 40 % des produzierten Stroms verbraucht. Wird zusätzlich eine Batterie mit eingebaut, dann kann der Verbrauch auf 70 % erhöht werden. Dadurch gewinnen Sie an Autarkie gegenüber den Stromanbietern und deren schwankenden Strompreisen.

Wenn Sie sich für eine netzgebundene Anlage entscheiden, kann der nicht verbrauchte Strom mithilfe der Einspeisevergütung in Teileinspeisung verkauft werden.

Größe der Anlage

Die Größe der PV-Anlage bestimmt, wie viel Energie Sie erzeugen können. Größere Anlagen können in der Regel mehr Strom erzeugen und bieten ein höheres Einsparpotenzial. Je mehr Fläche Sie nutzen, desto geringer sind die Kosten pro m2 und pro kW. Das heißt, kleinere Photovoltaikanlagen kosten verhältnismäßig oft mehr als größere.

Lebensdauer der Anlage

Je länger eine PV-Anlage mit normaler Degradierung läuft, desto besser. Aber mit welcher Lebensdauer kann man durchschnittlich rechnen? Hersteller geben meist eine Garantie zwischen 20 und 30 Jahren für PV-Module, die ca. ein Drittel der Investitionskosten ausmachen. Man kann also davon ausgehen, dass sie mindestens so lange halten. Auch der Berechnung der Stromgestehungskosten des Fraunhofer ISE wurde eine 30-jährige Lebensdauer der Anlage basierend auf der aktuellen Datenlage und Erfahrung zu Grund gelegt.

Umweltauswirkungen

Bei den meisten Berechnungen der Wirtschaftlichkeit fließen lediglich monetäre Faktoren in die Kosten-Nutzen-Rechnung mit ein. Allerdings gibt es auch immaterielle Faktoren, die zur ganzheitlichen Beurteilung wichtig sind. Man nennt diese zusätzlichen Kosten auch externe Kosten. Darunter versteht man, welche Auswirkungen und Schäden die Stromerzeugungsart auf die Umwelt und die gesamte Gesellschaft hat.

Daher gilt: Wenn man sich aktiv an der Energiewende und dem Klimaschutz beteiligen möchte, dann lohnt sich eine Photovoltaikanlage immer, da sie wenig bis gar kein CO₂ ausstoßt und das Sonnenlicht als unerschöpfbare Ressource nutzt.

Leistungsvermögen selbst ermitteln

Mit dem kostenlos zur Verfügung gestellten Online-Tool “Photovoltaic Geographical Information System” der Europäischen Union können Sie eine genaue Untersuchung des Leistungsvermögens für netzgekoppelte, netzunabhängige und netznachgeführte PV-Anlagen für Ihr Haus anstellen.

Sie erhalten damit u. a. den optimalen Neigungswinkel, Energieerzeugung pro Jahr (kWh) und die PV-Stromkosten in kWh.

Hier geht es zum interaktiven Online-Tool .

Sie möchten sich weiter informieren und eine kostenlose Beratung durch qualifiziertes Fachpersonal in Anspruch nehmen? Füllen Sie dazu einfach das Formular aus.